电化学双层电容器(EDLCs)因高功率和长循环寿命备受关注,但其能量密度提升受限于电极材料设计。传统研究聚焦于通过调控碳孔径优化性能,但近期发现孔径与电容量缺乏直接关联。例如,孔径在0.7-15纳米范围内未显著影响电容,甚至0.75纳米孔隙仅提升17%。相反,固态核磁共振(NMR)研究表明,纳米碳的局部结构无序性对电容量起决定性作用。

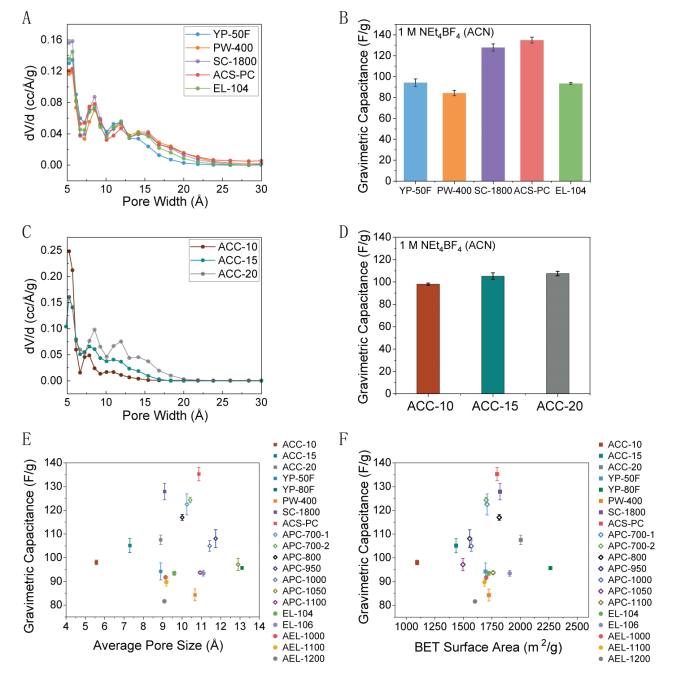

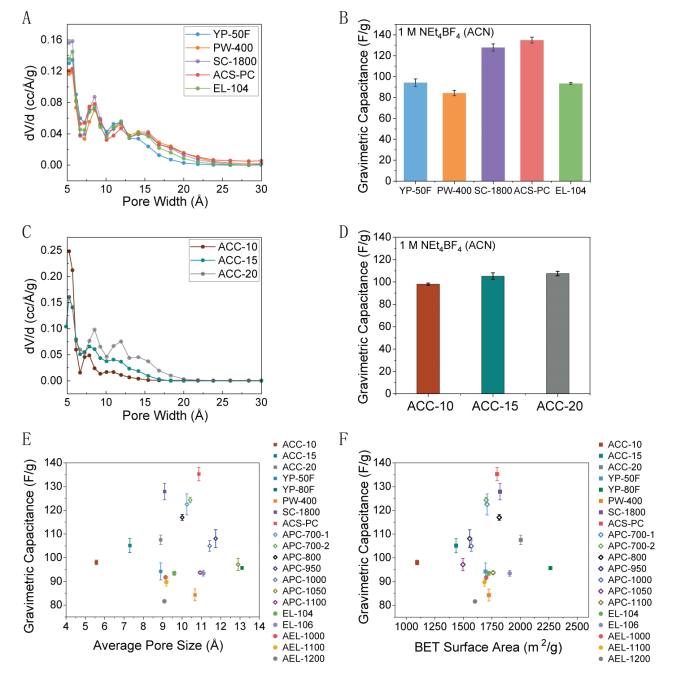

图1:所研究碳材料的孔隙度与电容量的关系

图1:所研究碳材料的孔隙度与电容量的关系

(A) 五种商业纳米多孔碳的孔径分布,基于77 K下N₂等温线(图S1)的淬火固体密度泛函理论分析(狭缝孔模型)计算得出(文献37)。

(B) 五种活性炭在1 M NEt₄BF₄(乙腈溶剂,ACN)中以0.05 A/g电流密度测得的质量比电容;误差条表示重复测试电池的标准差(更快速率下的数据见图S4,电极质量完整列表见表S3)。

(C) 三种活性炭布的孔径分布。

(D) 三种活性炭布在1 M NEt₄BF₄(ACN)中以0.05 A/g电流密度测得的质量比电容。

(E) 所研究碳材料的质量比电容与平均孔径的关系,以及

(F) 质量比电容与BET比表面积的关系(包含八种商业碳材料系列数据)。注:BET比表面积为碳粉末数据,而非含PTFE的薄膜电极(后者BET比表面积相对粉末降低约12%,见图S2)。图(E)和(F)中还展示了热退火处理的ACS-PC和EL-104样品数据,详见“局部结构无序性对电容量的影响”及材料与方法部分。

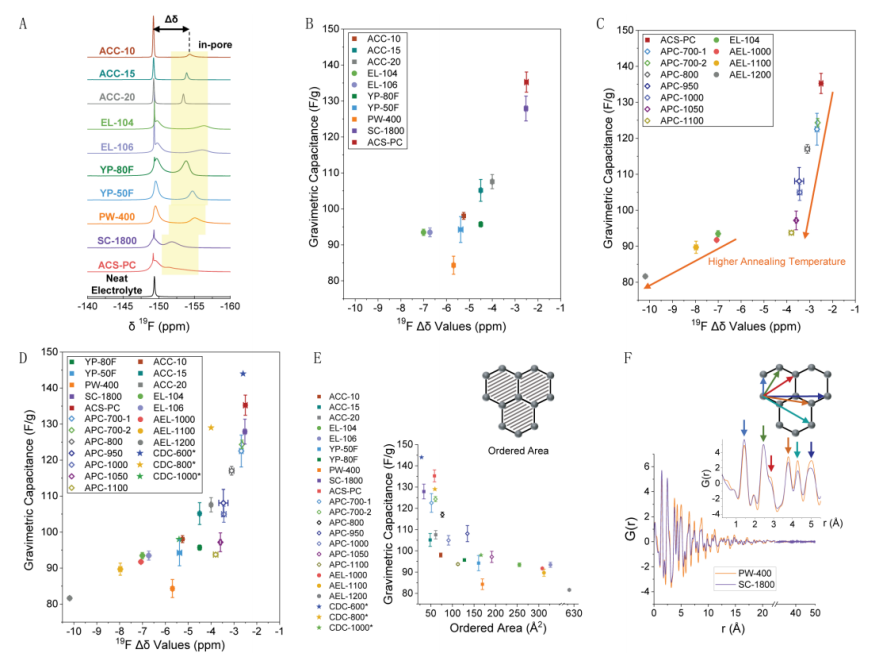

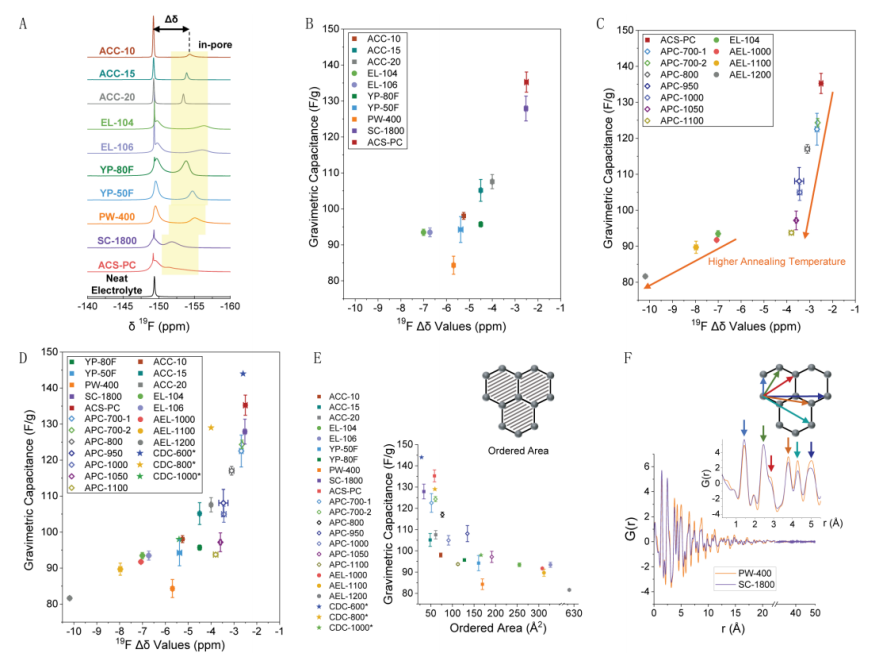

图2:局部结构无序表征及其与电容的相关性分析

(A)经1 M NEt4BF4(乙腈溶液)浸泡的待研究碳材料的19F魔角旋转核磁共振(MAS NMR)谱(9.4 T,5 kHz MAS)。

(B)重量电容与从(A)中得出的19F Δδ值的相关性,其中孔内化学位移取为多孔环境下碳材料的加权平均值。

(C)重量电容与经热退火处理的ACS-PC和EL-104样品的135次19F Δδ值的相关性。

(D)商业碳材料、热退火碳材料的重量电容与19F Δδ值的相关性,并引用先前研究中的CDC数据(文献3, 18)。

(E)重量电容与待研究碳材料计算有序域尺寸的相关性。

(F)两种选定碳材料(SC-1800和PW-400)的X射线对分布函数(PDF)图对比。电容值通过1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中0.05 A/g恒电流充放电测试获得。

说明:

专业术语(如MAS NMR、PDF等)保留英文缩写,首次出现时补充中文全称。

化学式(如NEt4BF4)及单位符号(T、kHz、A/g)遵循原文格式。

图表标签(A-F)与文献引用(3, 18)与原文结构一致。

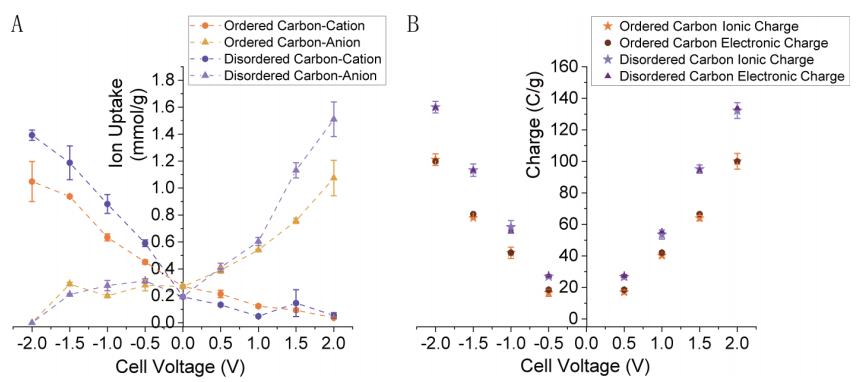

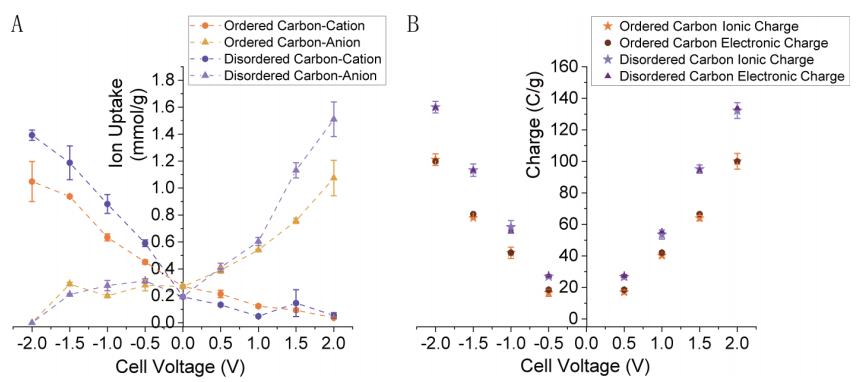

图3:两种局部结构无序性不同的碳材料的电荷补偿机制

图3:两种局部结构无序性不同的碳材料的电荷补偿机制

(A)通过离位核磁共振(NMR)实验测得有序碳(PW-400)与无序碳(SC-1800)在不同电池电压下的离子摄取量(虚线为辅助线)。相关NMR谱图及光谱解卷积结果参见图S27、S29和S30。

(B)基于孔内离子数量差异计算的有序碳(PW-400)与无序碳(SC-1800)在不同电压下的离子电荷量,以及通过电化学方法测得的电子电荷量(详见材料与方法部分)。

关键术语说明

00001. 电荷补偿机制:描述电极材料中离子与电子电荷的动态平衡过程,与材料孔隙结构和表面化学性质密切相关。00002. 局部结构无序性:指碳材料内部原子排列的规则性差异,可通过X射线对分布函数(PDF)或NMR谱峰展宽量化表征。

00003. 离位NMR实验:通过非原位测试手段分析电极材料在充放电过程中离子吸附行为的核磁共振技术。

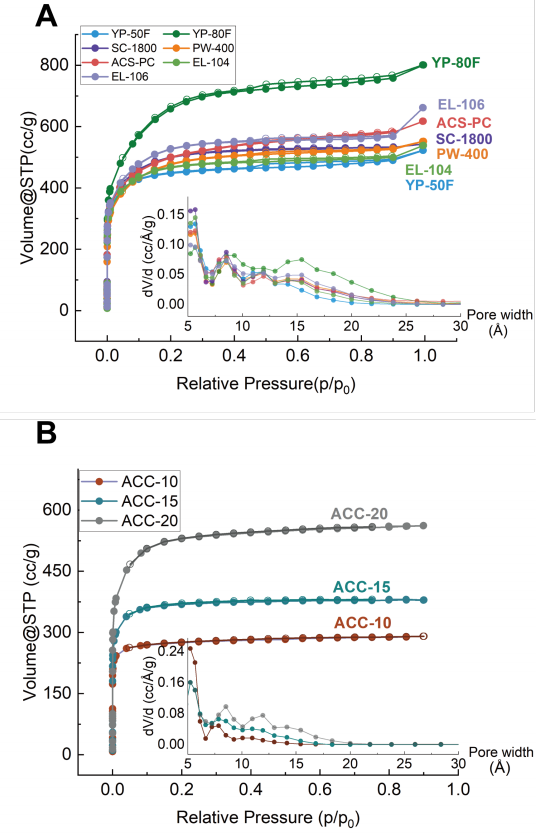

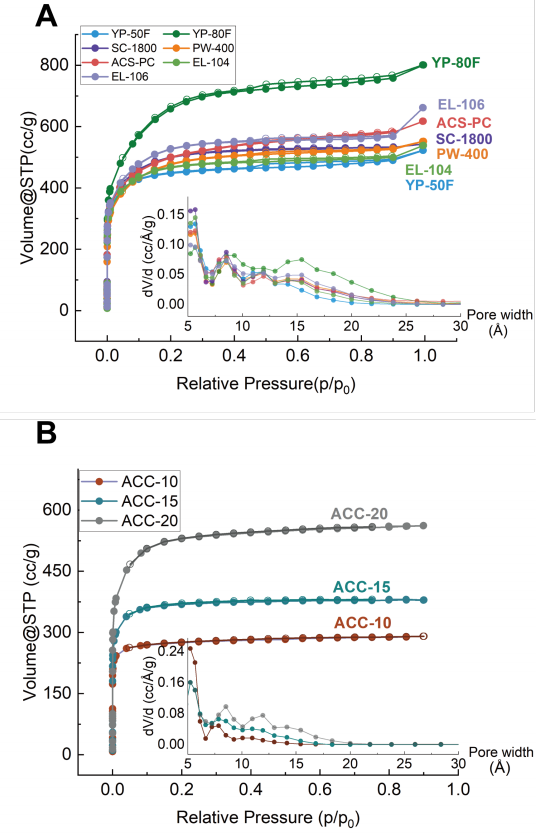

图S1:商业碳材料的气体等温线及孔径分布图

图S1:商业碳材料的气体等温线及孔径分布图

(A)七种商业活性炭在77 K温度下的N₂吸附-脱附等温线(实心圆为吸附曲线,空心圆为脱附曲线),以及基于N₂等温线(77 K)的淬火固体密度泛函理论分析(狭缝孔模型)得出的孔径分布。

(B)三种活性炭纤维布在77 K温度下的N₂吸附-脱附等温线,以及基于N₂等温线(77 K)的淬火固体密度泛函理论分析(狭缝孔模型)计算的孔径分布。

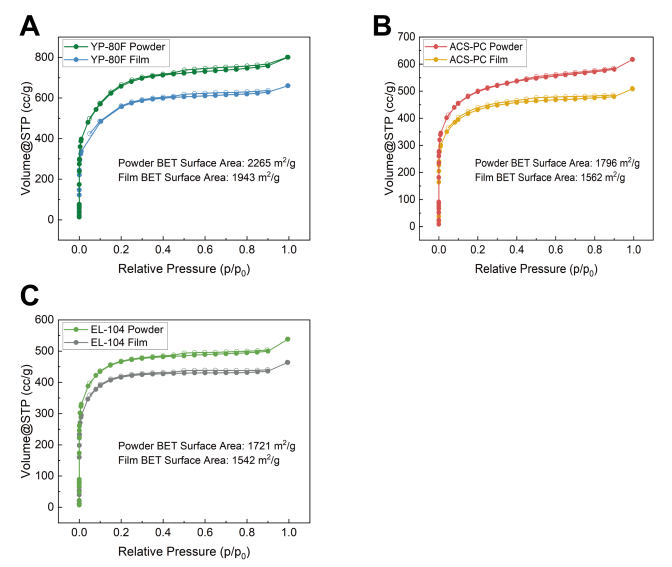

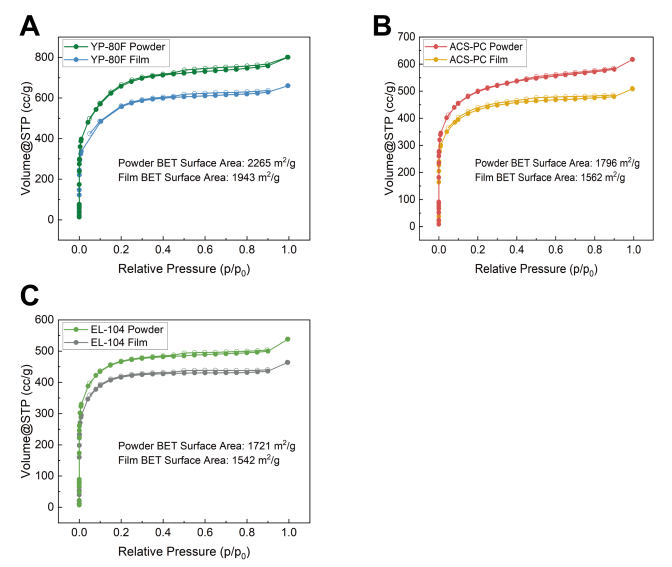

图S2:碳粉末与碳薄膜在77 K下的N₂气体吸附等温线对比

(A)YP-80F粉末与薄膜的等温线;(B)ACS-PC粉末与薄膜的等温线;(C)EL-104粉末与薄膜的等温线。

PTFE(聚四氟乙烯)在成膜过程中会部分堵塞碳材料的孔隙结构,导致薄膜的BET比表面积较原始碳粉末下降。成膜后平均BET比表面积下降约12%,其中含5wt% PTFE的电极(薄膜)中YP-80F、ACS-PC和EL-104的BET比表面积分别下降14%、12%和10%。

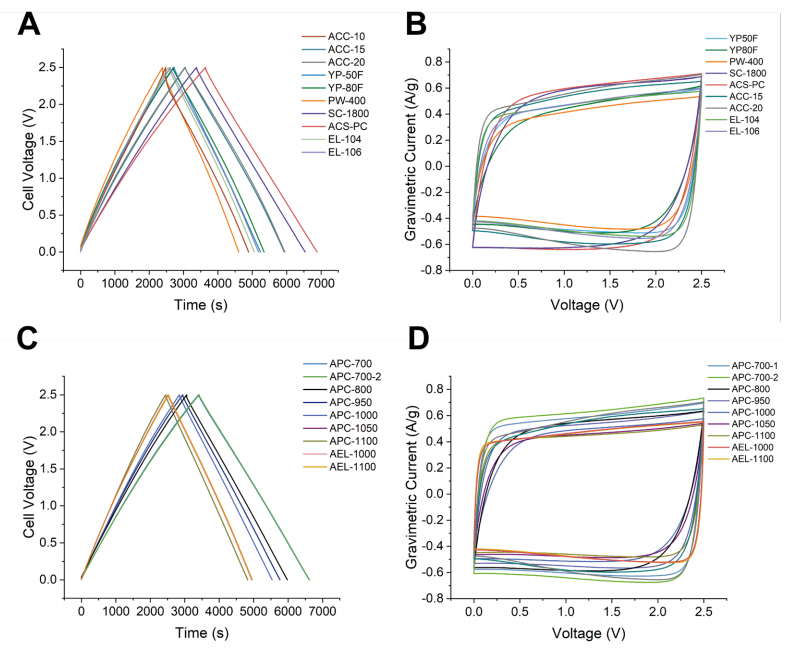

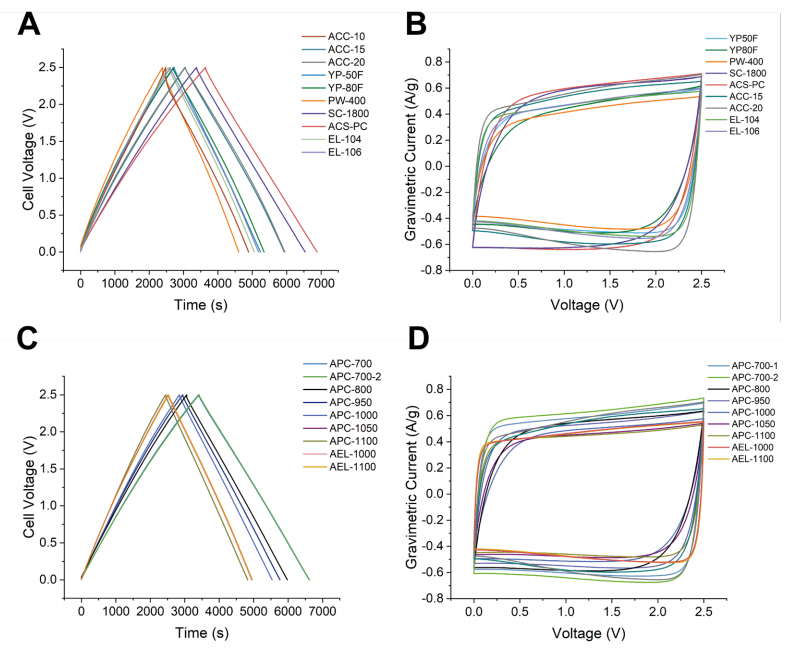

图S3:所研究碳材料的恒电流充放电曲线与循环伏安特性

(A)7种商业活性炭及3种活性炭纤维布在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中以0.05 A/g电流密度进行的恒电流充放电曲线。

(B)7种商业活性炭及2种活性炭纤维布(ACC-10因孔径较小导致10 mV/s下性能受限而被排除)在10 mV/s扫描速率下的循环伏安曲线。

(C)经热退火处理的ACS-PC与EL-104碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中以0.05 A/g电流密度进行的恒电流充放电曲线。

(D)热退火处理后的ACS-PC与EL-104碳材料在10 mV/s扫描速率下的循环伏安曲线。

关键术语说明

00001. 恒电流充放电(GCD):通过恒定电流充放电测试评估电极材料的比容量和循环稳定性,常用于表征超级电容器性能。

00002. 循环伏安法(CV):通过扫描电压获取电流响应曲线,分析材料的氧化还原反应及电容行为。

00003. 热退火处理:高温处理优化碳材料导电性和孔隙结构,提升电化学性能。

实验条件说明

电解液:1 M NEt4BF4(四乙基四氟硼酸铵)乙腈溶液,常用作有机电解液以拓宽电压窗口。

测试参数:低电流密度(0.05 A/g)和高扫描速率(10 mV/s)分别用于评估容量保持率与快速充放电能力。

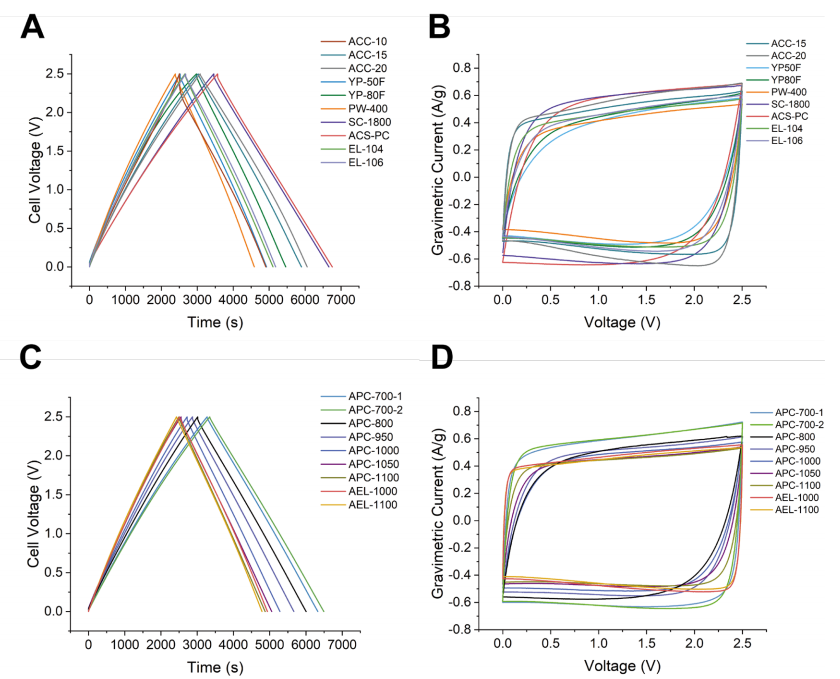

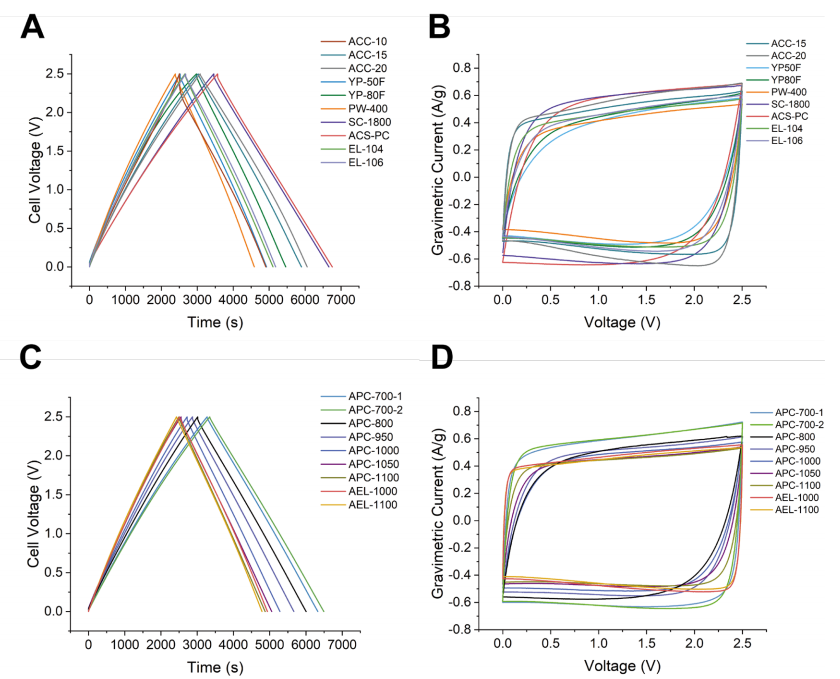

图S4:所有研究碳材料组重复电池的恒电流充放电曲线与循环伏安特性

图S4:所有研究碳材料组重复电池的恒电流充放电曲线与循环伏安特性

(A)7种商业活性炭及3种活性碳布在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中以0.05 A/g电流密度进行的恒电流充放电曲线。

(B)7种商业活性炭及2种活性碳布(ACC-10因孔径较小导致10 mV/s下性能受限而被排除)在10 mV/s扫描速率下的循环伏安曲线。

(C)经热退火处理的ACS-PC与EL-104碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中以0.05 A/g电流密度进行的恒电流充放电曲线。

(D)热退火处理后的ACS-PC与EL-104碳材料在10 mV/s扫描速率下的循环伏安曲线。

关键说明

00001. 重复电池组对比:通过多组重复实验验证碳材料的电化学性能稳定性,排除偶然性误差。

00002. 小孔限域效应:ACC-10因微孔(<1 nm)比例高,在高扫速下离子传输受阻,导致循环伏安性能下降。00003. 热退火优化:高温处理消除碳表面含氧官能团,提升电极导电性及电解液浸润性。

实验关联性

· 图S4与图S3的实验条件(电解液、电流密度、扫速)一致,但聚焦于重复组数据,强调结果可重复性。

· 热退火处理的ACS-PC与EL-104在两组实验中均展示出更对称的充放电曲线,表明结构稳定性提升。

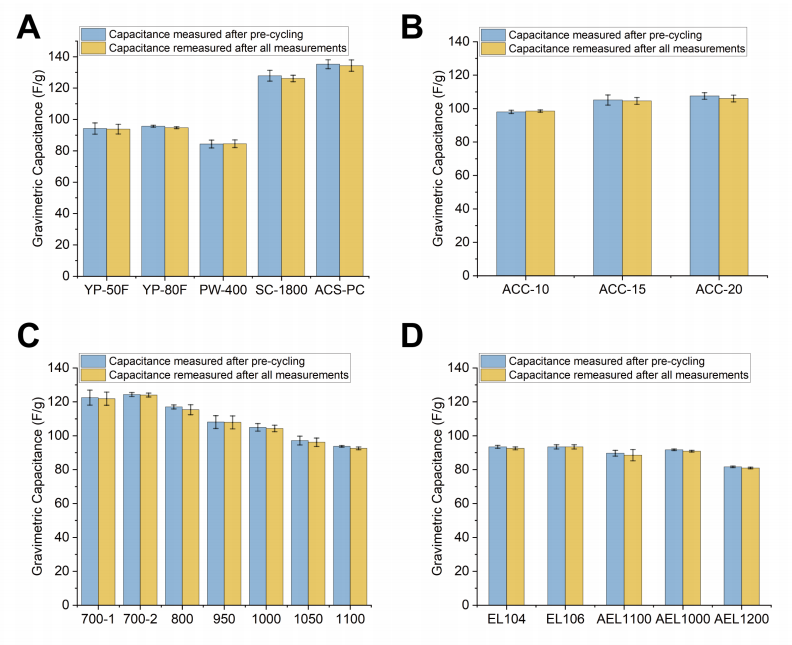

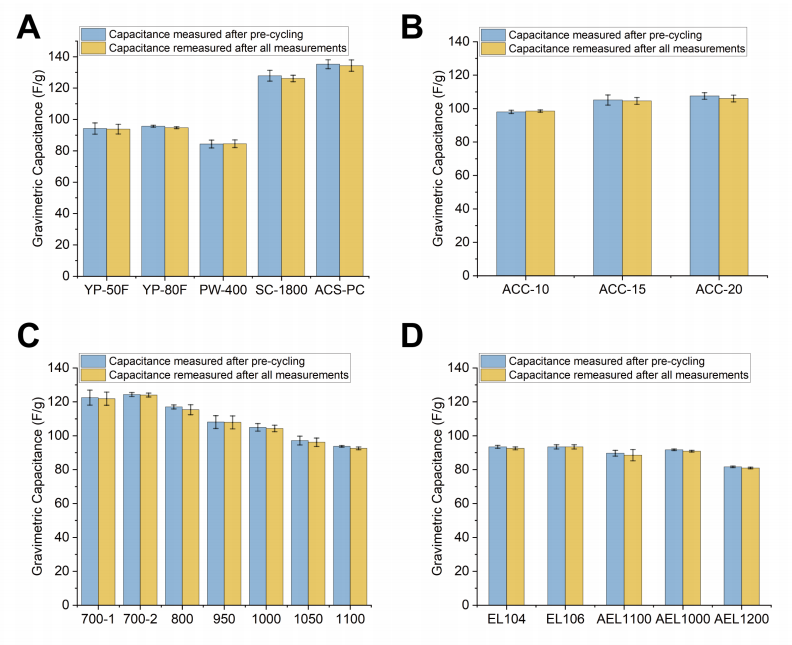

图S5:预循环后及全部电化学测试后的重量比电容(0.05 A/g)对比

图S5:预循环后及全部电化学测试后的重量比电容(0.05 A/g)对比

(A)YP-50F、YP-80F、PW-400、SC-1800和ACS-PC碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中经过预循环及后续所有电化学测试后的重量比电容(0.05 A/g)。

(B)ACC-10、ACC-15和ACC-20活性炭布在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中经过预循环及后续测试后的重量比电容(0.05 A/g)。

(C)热退火处理的ACS-PC碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中预循环及后续测试后的重量比电容(0.05 A/g)。

(D)EL-104、EL-106及热退火EL-104碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中预循环及后续测试后的重量比电容(0.05 A/g)。

所有材料在预循环后未观察到电容显著上升,表明预循环过程已充分完成。

关键术语说明

00001.

重量比电容(Gravimetric Capacitance):以单位质量(F/g)表征的电容值,用于评估电极材料的储能效率。

00002.

预循环(Pre-cycling):通过初始充放电循环激活电极材料并稳定电化学界面的过程。

00003.

NEt4BF4(四乙基四氟硼酸铵):常用有机电解液盐,可提高超级电容器的工作电压窗口。

实验结论

· 不同碳材料(包括活性炭、碳布及热退火样品)的电容在预循环后均保持稳定,表明材料结构及电解液适配性良好。

· 热退火处理未显著改变材料的电容特性,可能与其优化导电性但未大幅调整孔隙结构有关。

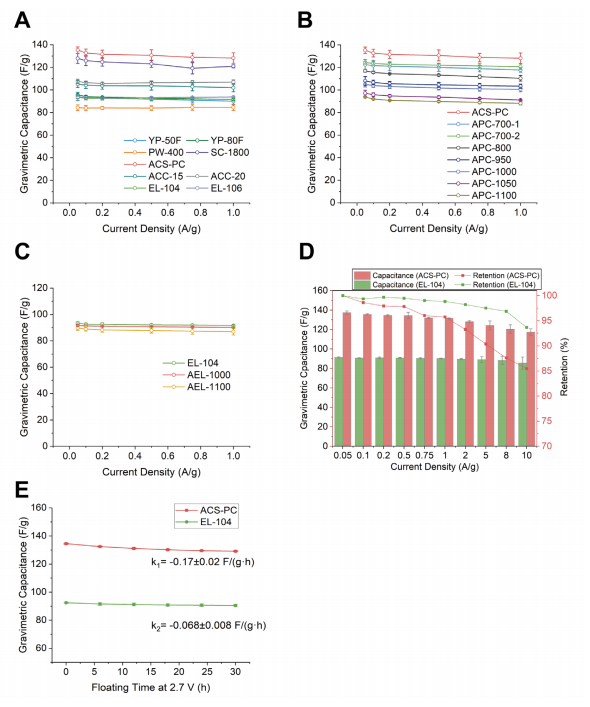

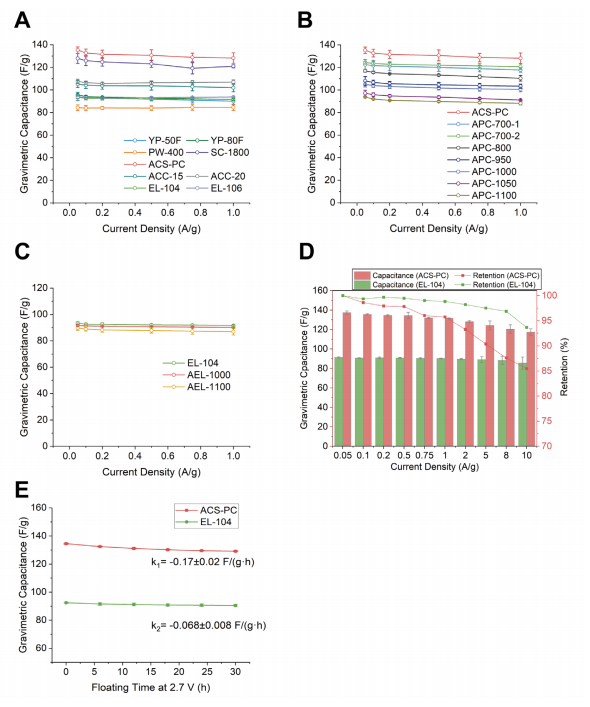

图S6:所研究碳材料在不同电流密度及浮充时间下的重量比电容

图S6:所研究碳材料在不同电流密度及浮充时间下的重量比电容

(A)7种商业活性炭、ACC-15和ACC-20在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中0.05、0.1、0.2、0.5、0.75及1 A/g电流密度下的重量比电容(ACC-10因孔径较小导致高电流密度下性能受限而被排除)。

(B)ACS-PC及其热退火样品在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中不同电流密度下的重量比电容。

(C)EL-104及其热退火样品在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中不同电流密度下的重量比电容。所有碳材料的电容性能趋势在不同电流密度下保持一致。

(D)ACS-PC与EL-104在高达10 A/g电流密度下的重量比电容及其保持率。

(E)ACS-PC与EL-104在2.7 V电池电压下随浮充时间变化的重量比电容。斜率k表征电容衰减速率。实验表明:ACS-PC在高电流密度下容量保持率较低(图D),且衰减速率快于EL-104(图E),但其整体电容仍更高。

关键术语说明

00001.

浮充时间(Floating Time):在恒定电压下长时间保持充放电状态,用于评估电容器的稳定性与衰减行为。

00002.

电容衰减速率(Degradation Rate, k):通过斜率k量化电容随时间/循环的损失速率,反映材料的结构稳定性。

00003.

退火处理影响:热退火样品在(B)(C)中展示与原始材料相似的电流密度响应趋势,表明其孔隙与导电性优化未改变基础储能机制。

实验结论

·

高电流性能差异:ACS-PC因微孔占比高导致离子传输受限(图D),但其高比表面积仍维持更高绝对电容值。

·

衰减机制:EL-104的缓慢衰减(图E)可能与其更稳定的表面化学性质(如含氧官能团少)相关。

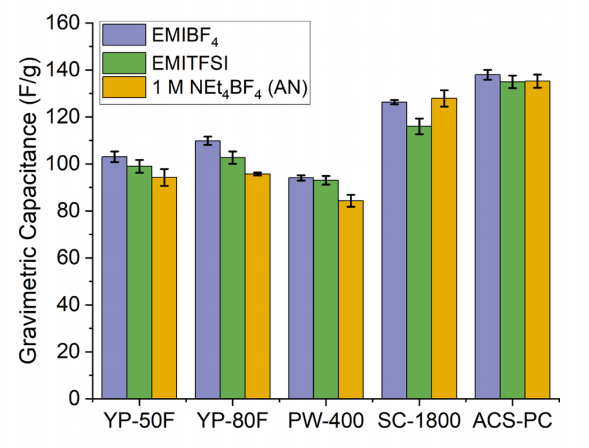

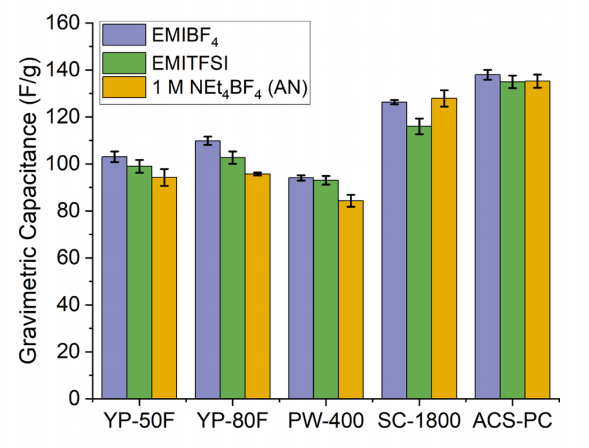

图S7:五种商业活性炭在EMIBF4、EMITFSI及1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中0.05 A/g下的重量比电容

实验表明:在每种电解液中,ACS-PC和SC-1800的电容性能最优,而PW-400表现最差。这一结果验证了碳材料的电容性能差异是普适性趋势(如比表面积、孔径分布主导),而非仅由特定电解液的适配性决定。

关键说明

电解液影响:

EMIBF4(1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)与

EMITFSI(1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐)为离子液体电解液,具有宽电化学窗口。

NEt4BF4/ACN(四乙基四氟硼酸铵/乙腈)为传统有机电解液体系。

材料性能共性:

· ACS-PC与SC-1800的高电容归因于其优化的介孔结构(~2-5 nm),促进离子快速传输;

· PW-400因微孔比例过高(<1 nm)导致离子扩散受阻,性能显著劣化。

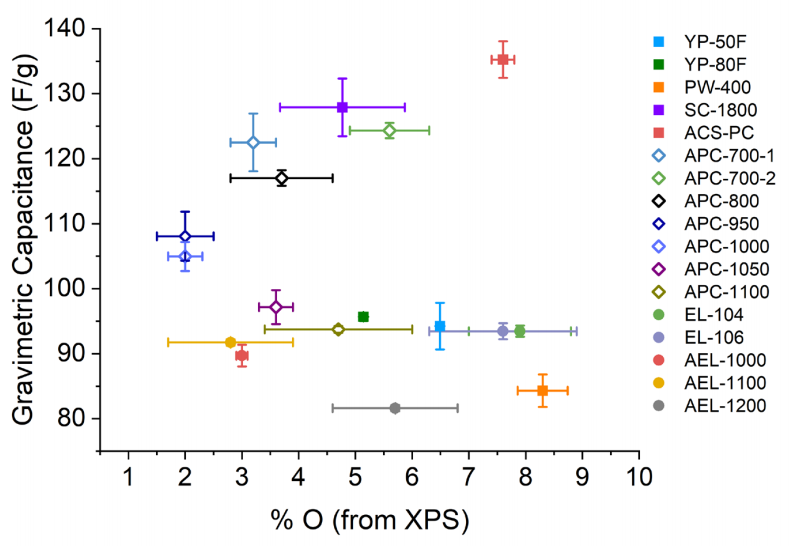

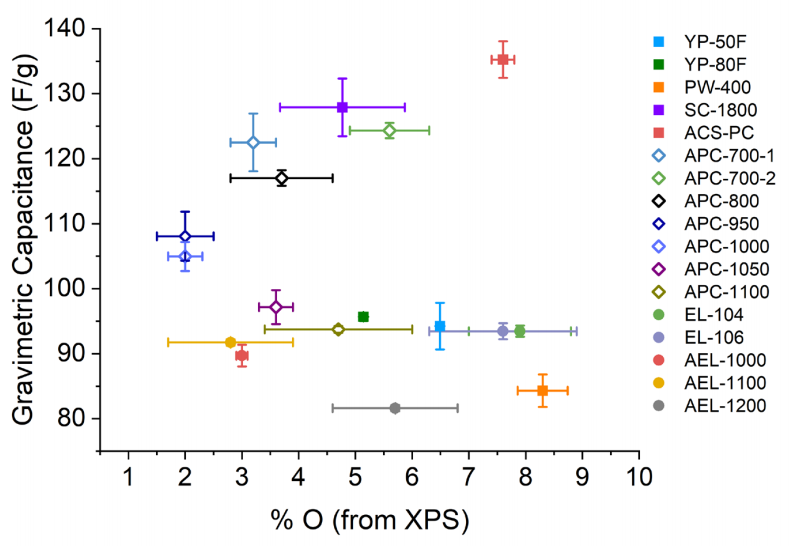

图S8:1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中重量比电容与XPS测得的氧原子百分比(%O)关系

图S8:1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中重量比电容与XPS测得的氧原子百分比(%O)关系

实验表明,除退火处理的碳材料在高温退火后氧含量降低且伴随电容下降外,其他所研究碳材料的电容与氧原子百分比(%O)之间无明显相关性。

关键术语说明

XPS(X射线光电子能谱):用于定量分析材料表面元素组成(如氧、氮等)的技术。

退火处理影响:

高温退火导致碳材料表面含氧官能团(如羧基、羟基)分解,氧含量(%O)降低;

氧含量减少可能削弱材料的赝电容贡献,导致电容下降。

实验结论

氧含量与电容的非关联性:未退火碳材料的电容主要由双电层储能主导(孔隙结构决定),而非表面化学(氧含量)。退火材料的特殊性:退火处理既减少氧含量,又可能破坏微孔结构(如塌陷),导致双重负面效应(赝电容与双电层电容均下降)。

图S9:所有研究碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中浸泡后的¹⁹F NMR谱。

(A)商业活性炭及活性碳布(ACCs)在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中浸泡后的¹⁹F NMR谱。

(B)原始ACS-PC及其热退火样品在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中浸泡后的¹⁹F NMR谱。

(C)原始EL-104及其热退火样品在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中浸泡后的¹⁹F NMR谱。

谱图特征解析

多重孔外共振峰来源:

自由电解质峰(未与碳孔相互作用的离子信号);

孔外离子与孔内环境交换产生的峰(动态交换过程导致信号分裂)¹⁶,²³。

孔内共振峰异质性:

部分碳材料中出现的多重孔内峰归因于碳结构异质性(如孔径分布差异、无序度不同),导致电解质离子吸附位点及化学位移分布多样化⁵¹。

峰线宽变化机制

孔内外交换速率影响:

小孔/纤维状结构的ACCs:孔内外离子交换速率较慢,孔外峰未显著偏移且线宽较窄;

大孔/颗粒状结构的其他碳材料:快速交换导致孔内外峰展宽¹⁶,²³。

化学环境分布效应:

纳米多孔碳内部化学微环境差异(如表面官能团、缺陷位点)进一步导致孔内峰展宽²⁹。

.png)

图S10:所有研究碳材料在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中的重量比电容与离子吸附容量(通过图S9的NMR谱积分量化)关系

实验表明,所研究碳材料的离子吸附容量与电容之间尚未观察到明确相关性。

关键说明

离子吸附容量表征:

通过¹⁹F NMR谱积分面积量化碳材料对NEt4⁺/BF4⁻的吸附能力,反映孔内受限离子数量。

无显著关联的可能原因:

电容性能由双电层形成效率(与孔隙连通性、导电性相关)主导,而吸附容量仅反映静态离子负载量,未体现动态电荷存储机制;

部分碳材料可能存在离子“死吸附”(未参与电荷存储的非活性吸附位点),导致吸附容量与电容解耦。

图S11:浸泡于1 M NEt4BF4(乙腈溶液)的(A)ACC-10、(B)ACC-15及(C)ACC-20的¹⁹F NMR谱去卷积分析

图S11:浸泡于1 M NEt4BF4(乙腈溶液)的(A)ACC-10、(B)ACC-15及(C)ACC-20的¹⁹F NMR谱去卷积分析

实验表明:

孔外峰拟合与交换动力学

虽然采用

双孔外峰优化拟合效果,但孔外峰相对于自由电解质的化学位移极小,表明ACCs中

孔内外离子交换速率较慢¹²。

结构特性与交换速率关联性

ACCs的

小孔径及

纤维状微结构限制了离子在孔内外的迁移效率,导致动态交换过程迟缓。

关键术语解析

去卷积分析:通过数学方法分离重叠的NMR信号峰,解析复杂谱图中各组分贡献。

化学位移:反映离子所处化学环境差异,孔外峰未显著偏移说明孔内外离子环境相似。

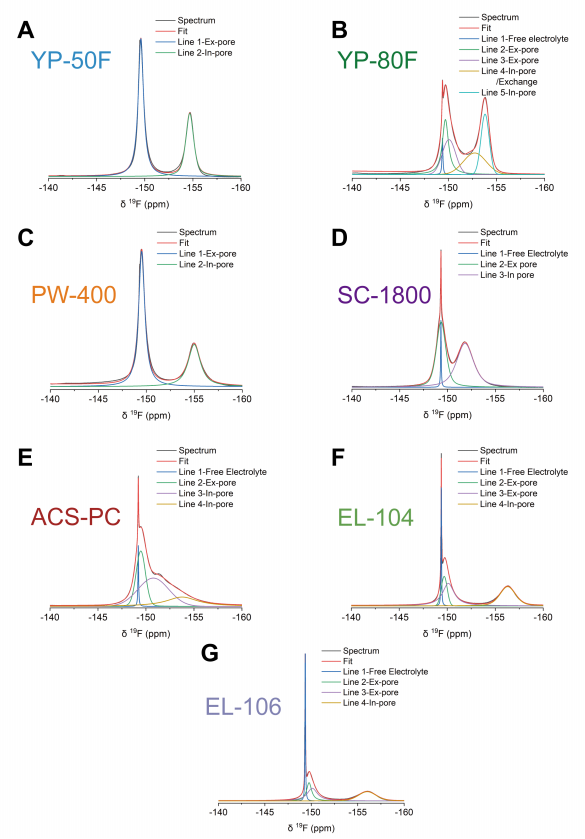

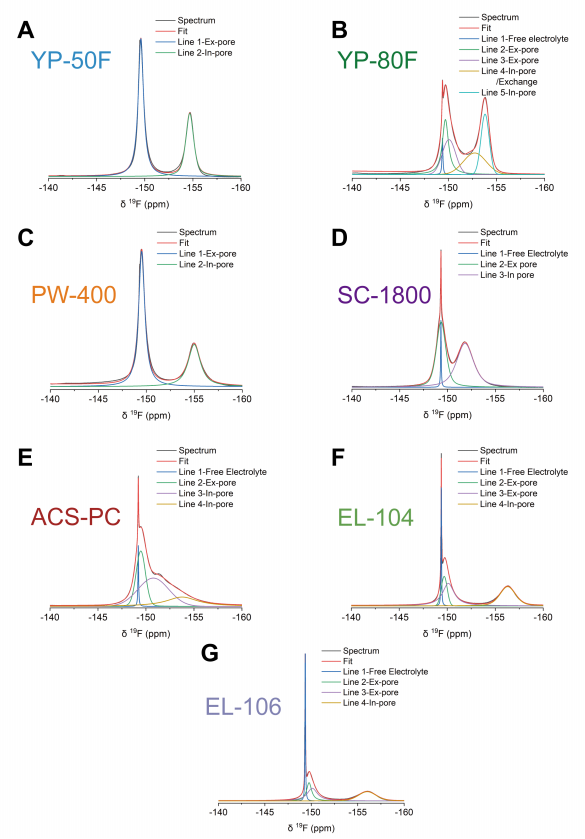

图S12:各碳材料的¹⁹F NMR谱去卷积分析

图S12:各碳材料的¹⁹F NMR谱去卷积分析

(A)YP-50F、(B)YP-80F、(C)PW-400、(D)SC-1800、(E)ACS-PC、(F)EL-104及(G)EL-106在1 M NEt4BF4(乙腈溶液)中的¹⁹F NMR谱去卷积结果。

关键观察

去卷积峰分布差异

不同碳材料因

孔径分布及

表面化学特性差异,展现出独特的去卷积峰形,反映离子吸附位点多样性。

动态交换效应

快速交换材料(如大孔PW-400)的孔内外峰显著展宽,而纤维状ACC类材料(如YP-50F)则呈现窄峰,印证孔径结构对交换速率的调控作用。

.png)

图S13:不同活化温度碳材料(APC系列)的¹⁹F NMR谱去卷积分析

(A)APC-700-1、(B)APC-700-2、(C)APC-800、(D)APC-950、(E)APC-1000、(F)APC-1050及(G)APC-1100样品的¹⁹F NMR谱去卷积结果显示:需采用双孔内峰拟合孔内特征峰,表明APC系列材料具有非均质孔道网络,其孔道内存在不同结构的区域13。

关键分析

双孔内峰的物理意义

双峰拟合暗示材料内部存在两种不同化学环境的离子吸附位点,可能源于:

孔径分布差异(微孔/超微孔共存);

表面官能团分布不均(如含氧/含氟基团的空间分域)。

孔道异质性与材料性能关联

非均质孔道网络可能通过多重离子传输路径优化电荷存储动力学,但异质性过大会导致局部电荷分布失衡;

高温活化样品(如APC-1100)的孔道均一性提升可能与石墨化程度增加及表面官能团热解相关。

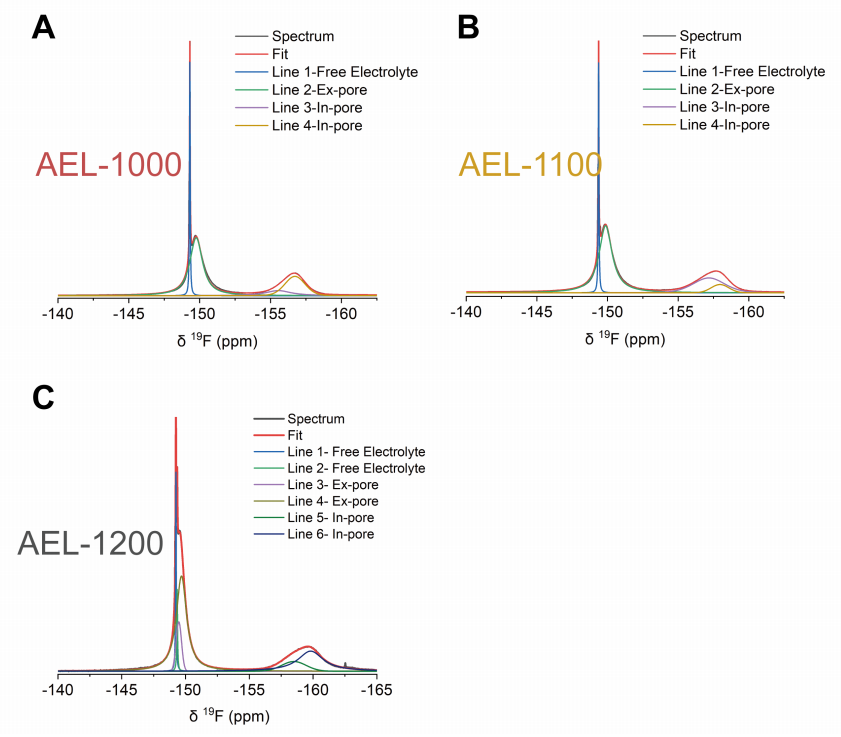

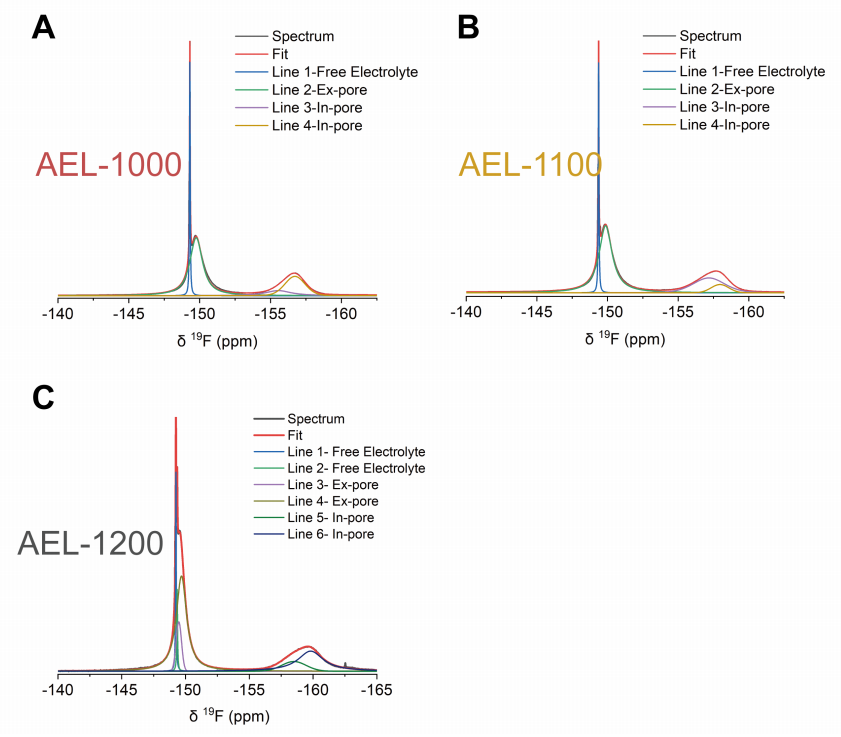

.png) 图S14:不同温度处理AEL材料的¹⁹F NMR谱去卷积分析

图S14:不同温度处理AEL材料的¹⁹F NMR谱去卷积分析

(A)AEL-1000、(B)AEL-1100及(C)AEL-1200样品的¹⁹F NMR谱去卷积结果显示:

同样需采用双孔内峰拟合孔内特征峰,表明AEL系列材料具有

非均质孔道网络,其孔道内存在不同结构的区域。

核心结论

00001. 孔道异质性表征

· 双峰拟合进一步验证材料中多级孔共存(如微孔/介孔协同分布)及局部化学环境差异(如表面官能团空间分域)。00002. 高温处理影响

· AEL-1200样品孔道均一性提升可能与高温石墨化导致的表面官能团热解及孔道收缩有关。

未完待续......

NMR光谱显示,电解质离子在碳孔隙内的存储状态与孔隙外存在差异:孔内离子因碳环的离域π电子产生“环电流”效应,导致化学位移(Δδ值)降低。Δδ值可作为结构无序性的探针,无序性越高(类石墨烯有序域越小),Δδ值越低,电容量越高。对商业纳米多孔碳的对比发现,尽管孔隙分布相近,但高无序碳的电容量显著优于有序碳。

为验证机制,对无序碳ACS-PC进行热退火处理。退火后结构有序性提升(Δδ值增大),但电容量下降,证实无序性与电容的正相关性。进一步通过非原位NMR研究两种碳(PW-400低无序、SC-1800高无序)的电荷补偿机制,发现SC-1800因更强的离子-碳相互作用和更高效存储,在相同电压下离子存储量更高。

结论表明,纳米碳的结构无序性通过增强离子吸附与存储效率提升电容量,而非传统认为的孔径优化。这一发现为设计高性能EDLC电极提供了新方向,未来需进一步探索无序性对充放电速率及循环稳定性的影响。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn6242

转自《石墨烯研究》公众号

.png)

.png)

.png)