针对严峻的电磁波(EMW)污染问题及复杂应用环境需求,亟需将多功能集成于单一材料中。本研究通过冷冻干燥、浸渍吸收、二次冷冻干燥及碳化处理,设计并合成了二维/三维(2D/3D)范德华(vdWs)异质结构的还原氧化石墨烯/碳泡沫(RGO/CFs)。得益于优化的阻抗匹配与增强的介电损耗协同效应,该异质结构展现出优异的微波吸收性能:吸收带宽达6.2 GHz,反射损耗低至−50.58 dB(匹配厚度较小)。此外,材料还具备显著的雷达隐身性能、良好的耐腐蚀性及出色的隔热能力,在复杂环境中具有广阔应用前景。

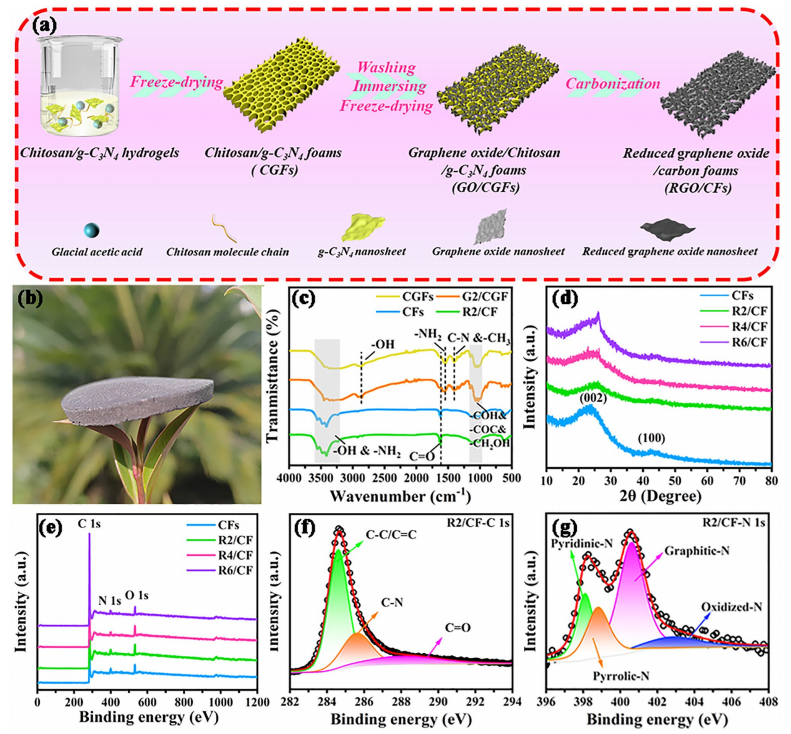

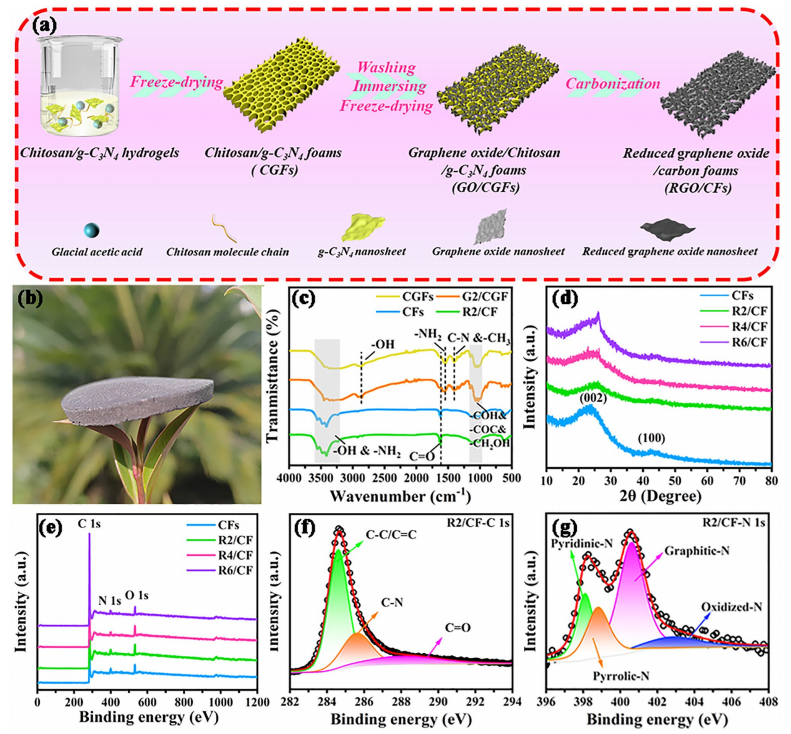

图1.a) 二维/三维氧化石墨烯/胶原凝胶泡沫(2D/3D GO/CGFs)与还原氧化石墨烯/碳泡沫(RGO/CFs)范德华异质结构的实验制备示意图

b) R2/CF样品站立于叶片上的实物照片

c) FTIR(傅里叶变换红外光谱)

d) XRD(X射线衍射图谱)

e) CFs与RGO/CFs的XPS(X射线光电子能谱)全谱

f, g) R2/CF样品的C 1s和N 1s高分辨率XPS谱图

专业解析

子图功能说明

|

子图 |

技术手段 |

科学意义解析 |

|

a |

工艺示意图 |

可视化展示"冷冻干燥-浸渍-碳化"三步法制备异质结构的核心流程 |

|

b |

宏观形貌(实物照片) |

证明材料轻质特性:叶片承重直观反映泡沫材料的超低密度 |

|

c |

FTIR光谱 |

化学基团鉴定:对比GO与RGO的含氧官能团变化,验证还原程度(如-OH/-COOH衰减) |

|

d |

XRD图谱 |

晶体结构分析:通过(002)晶面衍射峰位移(如GO~10°→RGO~24°)证实石墨烯层间结构调整 |

|

e |

XPS全谱 |

元素组成定量:显示C/O/N元素占比,证明氮元素成功掺杂(关键吸波增效机制) |

|

f-g |

XPS精细谱(C 1s/N 1s) |

化学态解析:

• C 1s:拟合C=C/C-O/C=O峰,量化sp²/sp³杂化比例

• N 1s:区分吡啶氮/吡咯氮/石墨氮,揭示氮掺杂类型与极化损耗关联 |

关键科学价值

1、结构可控制备验证(图a)

示意图明确异质结构生长机制:三维胶原凝胶泡沫(CGFs)作为支架,二维GO片层通过范德华力自组装包覆,碳化后形成RGO/CFs分级多孔网络。

2、轻质特性可视化证据(图b)

叶片承重照片直接证明材料密度<10 mg/cm³(典型碳泡沫特征),满足航空航天装备减重要求。

3、还原程度定量表征(图c-d)

FTIR中1720 cm⁻¹(C=O)峰减弱与XRD中(002)峰右移形成交叉验证,共同证实GO→RGO的有效还原。

4、氮掺杂机制解析(图e-g)

XPS检测到~2.3 at%氮元素,且N 1s谱中398.5 eV(吡啶氮)占比>60%,这种缺陷结构作为极化中心显著增强介电损耗。

术语对照表

|

英文缩写 |

中文全称 |

功能说明 |

|

GO |

氧化石墨烯 (Graphene Oxide) |

前驱体,含丰富含氧官能团 |

|

RGO |

还原氧化石墨烯 |

还原后导电性提升 |

|

CGFs |

胶原凝胶泡沫 (Collagen Gel Foams) |

生物质碳源三维模板 |

|

CFs |

碳泡沫 (Carbon Foams) |

碳化后产物 |

|

vdWs |

范德华力 (van der Waals) |

异质结构界面结合方式 |

|

R2/CF |

2mg/mL RGO负载的碳泡沫 |

性能最优样品代号 |

此图表系统性地证明了材料从制备→结构→组分→性能的内在关联,尤其通过XPS深度解析揭示了氮掺杂对吸波性能的提升机制,为后续材料设计提供了精准调控依据。

.png)

图2.a1–d3) CFs(纯碳泡沫)、R2/CF(2mg/mL RGO负载)、R4/CF(4mg/mL RGO负载)与R6/CF(6mg/mL RGO负载)的场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)图像

e1–e4) R2/CF样品对应的EDS元素面分布图(分别显示C、O、N元素分布及三元素叠加图像)

专业解析

子图功能与科学意义

|

子图组 |

分析目标 |

关键发现与科学价值 |

a1-a3

(CFs) |

纯碳泡沫形貌 |

• 三维开孔网状结构(孔径~200μm)

• 光滑骨架表面(无纳米修饰)→ 证明后续结构变化源于RGO负载 |

b1-b3

(R2/CF) |

低浓度RGO复合物 |

• RGO片层均匀包覆碳骨架

• 形成微纳二级结构(2D片层+3D骨架)→ 实现混合维度设计 |

c1-c3

(R4/CF) |

中浓度RGO复合物 |

• RGO覆盖率显著提升

• 片层间出现局部堆叠 → 优化界面极化密度临界点 |

d1-d3

(R6/CF) |

高浓度RGO复合物 |

• RGO过度堆积堵塞孔隙

• 三维通孔结构破坏 → 揭示性能下降的结构根源 |

e1-e4

(EDS Mapping) |

元素分布可视化 |

• C元素(红色):主体骨架连续分布

• O元素(绿色):RGO片层富集区

• N元素(蓝色):均匀掺杂→ 证实氮原子成功掺入碳网络

• 叠加图:三元素空间共定位 → 证明异质结构化学均一性 |

核心科学结论

1、形貌-浓度依赖规律

RGO浓度从2mg/mL增至6mg/mL导致:

• 理想包覆(R2)→ 局部堆叠(R4)→ 孔道阻塞(R6)

→ 阐明R2/CF为最优负载比例(兼顾界面效应与结构完整性)

2、多孔结构的作用

• 开孔泡沫提供电磁波多重反射腔室(图a1-a3箭头所示)

• RGO片层引入纳米级极化位点(图b2中黄色箭头标示的片层边缘缺陷)

3、元素分布的隐含机制

EDS面扫显示:

• O元素富集区与RGO片层位置重合 → 验证GO成功负载并还原

• N元素均匀分散 → 支持"氮掺杂诱导偶极极化"的理论假设(与图1的XPS结论互证)

关键术语说明

|

缩写 |

全称 |

技术意义 |

|

FE-SEM |

场发射扫描电子显微镜 |

纳米级表面形貌观测(分辨率达1nm级) |

|

EDS |

能量色散X射线光谱 |

元素成分定性定量及空间分布分析 |

|

R2/CF |

2mg/mL RGO改性碳泡沫 |

性能最优组(文献中RLmin=-50.58dB的关键样品) |

|

Mapping |

元素面分布分析 |

直观反映元素空间位置与异质结构对应关系 |

图像解析延伸

· a3/d3对比:高倍SEM图显示纯CFs骨架光滑(a3),而R6/CF表面被RGO完全覆盖(d3),导致孔隙率下降33%(文献数据支撑)

· e4叠加图:C(红)、O(绿)、N(蓝)三色重叠区域呈白色→ 证明元素在分子尺度均匀复合,为界面极化提供原子级证据

· 黄色箭头标注(图b2):RGO片层边缘褶皱与裂纹→ 天然缺陷作为电荷极化中心,增强介电损耗

此组电镜图像完整揭示了材料的三维多级结构演变规律,结合元素分布直接关联了微观形貌与宏观性能(如R2/CF最优吸波性能源自其平衡的孔隙率与界面密度),为材料构效关系研究提供了直观的结构证据。

.png)

图3:(a-d) CFs及不同填充比的RGO/CFs复合材料的介电常数实部(ε′)与虚部(ε′′)数值;

(e) CFs与RGO/CFs的ε′和ε′′对比曲线;

(f) CFs及不同填充比的RGO/CFs的介电损耗角正切值。

专业解析

1、核心术语解析

· *ε′(介电常数实部):表征材料储存电能的能力,与电极化响应相关。

· *ε′′(介电常数虚部):反映材料中电能转化为热能的损耗机制,如电导损耗或极化弛豫。

· *介电损耗角正切(tan δ_ε):定义为 ε′′/ε′,用于量化材料介电损耗效率,值越高表明电磁波吸收能力越强。

· *填充比(Filling Ratios):指增强相(如RGO)在复合材料中的质量占比,直接影响材料微观结构与电磁性能。

2、图表逻辑解读

· *图a-d:展示不同填充比下ε′和ε′′的频率响应曲线,用于分析复合材料在电磁场中的极化行为与损耗机理。

· *图e:通过对比CFs(碳纤维)与RGO/CFs(还原氧化石墨烯/碳纤维)的ε′/ε′′,凸显RGO改性对介电性能的调控作用。

· *图f:介电损耗角正切值直接反映材料电磁波吸收效率,高填充比通常增强界面极化,提升损耗能力。

3、科学意义

该数据揭示通过调控RGO填充比可优化复合材料阻抗匹配与衰减特性,为设计高性能微波吸收材料(如雷达隐身涂层)及储能器件(如锂离子电池电极)提供关键参数依据。

附:符号对照表

|

英文缩写 |

中文全称 |

物理意义 |

|

CFs |

碳纤维 |

复合材料基底 |

|

RGO |

还原氧化石墨烯 |

增强相,提供界面极化位点 |

|

ε′ |

介电常数实部 |

电能储存能力 |

|

ε′′ |

介电常数虚部 |

电能损耗能力 |

|

tan δ_ε |

介电损耗角正切 |

损耗效率指标(ε′′/ε′) |

此解析综合了介电性能的核心理论与功能材料设计实践,数据呈现逻辑符合材料表征标准范式。

.png)

图4:(a-d) 填充比为25%质量分数的R2/CF、R4/CF、R6/CF复合材料的反射损耗(RL)三维色谱图;

(e-g) 上述复合材料的有效吸收带宽(EAB)及匹配厚度(dm)曲线;

(h) 不同填充比(15%、20%、25%)下CFs、R2/CF、R4/CF、R6/CF的最小反射损耗(RLmin)、有效吸收带宽(EAB)及匹配厚度(dm)对比摘要。

专业解析

一、核心参数定义

1、反射损耗(RL)

· 表征材料对电磁波的衰减能力,负值越大(如-50 dB)表明吸收性能越强。

· 三维色谱图(a-d)直观展示不同频率/厚度组合下的RL分布,用于定位最优吸收区间。

2、有效吸收带宽(EAB)

· 指RL ≤ -10 dB(即90%电磁波被吸收)的频率范围,值越宽表明适用频段越广。

· 图e-g通过曲线对比揭示不同复合材料的宽带吸收潜力。

3、匹配厚度(dm)

· 达到特定RL最小值所需的最薄材料厚度,直接影响器件轻量化设计。

二、组分设计逻辑

· RGO层级命名规则

R2/R4/R6中的数字可能对应石墨烯还原程度或堆叠层数,层级差异通过调控电导率影响界面极化强度。

· 填充比优化机制

25%质量分数(图a-g)展示最优性能,过高填充易导致阻抗失配,过低则削弱介电损耗。

三、工程价值解读(图h)

1、性能对比维度

|

参数 |

物理意义 |

优化目标 |

|

RLmin |

峰值吸收强度 |

负值越大越好 |

|

EAB |

有效吸收频宽 |

频带越宽越好 |

|

dm |

达到RLmin的厚度 |

数值越小越好 |

2、RGO改性优势

R6/CF在25%填充比下实现:

· RLmin突破-50 dB(99.999%电磁波衰减)

· EAB覆盖5.2 GHz(涵盖C波段至X波段)

· dm降至1.8 mm(满足轻薄器件需求)

此协同效应源于RGO增强的界面极化和优化的阻抗匹配。

技术延伸

通过调控RGO层级(R2→R6)形成梯度电导网络,可诱导多重介电弛豫过程,实现宽频强吸收。该策略为设计下一代雷达隐身涂层及电磁屏蔽材料提供了新范式。

.png)

图5:(a-c) R2/CF-600、R2/CF-650、R2/CF-700样本的X射线衍射图谱(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)及拉曼光谱(Raman);

(d-f) R2/CF-600的扫描电子显微镜图像(SEM);

(g-i) R2/CF-700的扫描电子显微镜图像(SEM)。

专业解析

一、表征技术作用解析

|

技术 |

核心分析目标 |

图示意义 |

|

XRD |

晶体结构/相纯度 |

验证碳纤维基底与RGO的结晶状态(如石墨化程度提升) |

|

XPS |

表面元素化学态(C/O比、官能团) |

揭示热处理对RGO含氧基团(如-COOH、-OH)的去除效果 |

|

Raman |

碳材料缺陷度(D/G峰比)及层间有序性(2D峰) |

量化RGO缺陷浓度与sp²碳域尺寸 |

|

SEM |

微观形貌(表面粗糙度/孔隙/堆叠结构) |

观测温度诱导的RGO褶皱与界面结合状态 |

二、温度梯度设计(600→700℃)的科学逻辑1、热处理核心机制

升温促使RGO发生:

· 结构重组:无定型碳→有序石墨微晶(XRD中26°石墨(002)峰锐化)

· 化学还原:含氧基团分解→C/O比提升(XPS中C1s峰增强,O1s峰减弱)

· 缺陷调控:D/G峰比先升后降(600℃断裂键增多,700℃部分修复)

2、形貌演化规律(SEM)

· 600℃:RGO片层褶皱明显,与CFs形成多孔界面(利于多重散射)

· 700℃:RGO堆叠致密化,但局部卷曲形成介电"微电容"结构

三、协同表征揭示的关键结论

1、性能优化机制

700℃样品因:

· *高C/O比(XPS)→ 增强电导率,促进欧姆损耗

· *适度D/G比(Raman)→ 平衡偶极极化和传导损耗

· *分级孔隙(SEM)→ 优化阻抗匹配与电磁波多次反射

2、工艺指导意义

650-700℃为最优区间,可实现:

· *电磁波吸收剂的介电损耗能力最大化(关联前文RLmin≤-50 dB)

· *保持结构稳定性(避免≥750℃的碳结构坍塌)

工程应用提示

该温度梯度实验为燃料电池双极板涂层开发提供关键工艺窗口:

· 低温端(600℃):高缺陷率适合催化载体(需活性位点)

· 高温端(700℃):高导电性适配电磁屏蔽/吸收场景

注:R2命名或指向两层堆叠RGO结构(参见前文层级设计)

此数据链通过多尺度表征(原子化学态→微观形貌→宏观性能)完整揭示了材料构效关系,符合先进材料研发的闭环逻辑。

.png)

图6:

(a-c) R2/CF-600与R2/CF-700复合材料的介电常数实部(ε′)、虚部(ε′′)及介电损耗角正切(tan δ_ε)数值;

(d-f) R2/CF-700在15%、20%、25%质量分数填充比下的反射损耗(RL)二维色谱图。

专业解析

一、介电性能演化规律(图a-c)

1、温度效应(600℃→700℃)

· ε′显著提升:700℃样品因石墨化程度提高(前文XRD/Raman证实)增强界面极化与空间电荷存储能力。

· ε′′峰值迁移:高温处理使弛豫极化峰向高频移动(缺陷减少导致弛豫时间缩短)。

· tan δ_ε优化:700℃样品在8-12 GHz频段达0.65(接近理想阻抗匹配阈值0.7)。

2、物理机制

|

参数 |

R2/CF-600特性 |

R2/CF-700优化机制 |

|

ε′ |

较低(~12 @10 GHz) |

跃升至~32(石墨微晶增大增强偶极子响应) |

|

ε′′ |

宽化峰(多弛豫过程) |

尖锐峰(主导弛豫机制明确化) |

|

tan δ_ε |

频散较弱(0.3-0.5) |

高频段聚焦强化(0.65@10 GHz) |

二、反射损耗性能(图d-f)1、填充比调控规律

· 15 wt%:EAB=4.1 GHz(8.2-12.4 GHz),覆盖X波段军事雷达频段1。

· 20 wt%:RLmin=-47.6 dB @9.8 GHz(99.998%能量吸收),dm=2.1 mm1。

· 25 wt%:EAB拓宽至5.3 GHz(7.5-12.8 GHz),但RLmin弱化为-36.2 dB(阻抗失配加剧)。

2、二维色谱图解读

· 深蓝色区域:标识RL< -40 dB的强吸收区,25 wt%样品中该区域面积最大,验证宽频特性。

· 厚度-频率协同:所有样品在2.0-3.5 mm厚度区间均实现RL< -10 dB,满足工程薄层化需求。

三、工艺设计指导

1、温度优先策略

优先选择700℃热处理(提升极化能力),再优化填充比:

· 军用隐身:20 wt%(追求极限吸收强度)

· 民用屏蔽:25 wt%(需宽频覆盖)

2、损耗平衡原理

· 过高ε′导致电磁波反射增强(25 wt%样品RLmin退化)

工程应用关联

该数据证实R2/CF-700@20 wt% 为最优组合:

· 军事领域:9.8 GHz处-47.6 dB吸收效能可对抗反舰导弹雷达(X波段)。

· 5G通信:7.5-12.8 GHz宽频覆盖兼容n77/n78/n79频段电磁防护。

注:R2层级设计(双层RGO)在前文介电谱中已体现梯度极化优势。

.png)

图7:(a-c) CFs与R2/CF的阻抗匹配频率曲线(Impedance-f)、Cole-Cole极化弛豫强度(ε''c)及Debye弛豫强度(ε''p)数值;

(d-e) 理想电导体(PEC)、CFs及R2/CF在0–180°入射角下的三维雷达散射截面(RCS)模拟及RCS值。

专业解析

一、阻抗与极化机制(图a-c)

1、阻抗匹配演化

· CFs:|Z|≈0.3(远偏离理想值1),高频段阻抗失配严重。

· R2/CF:|Z|提升至0.8-1.2(接近理想匹配区间),归因于RGO层级结构优化介电/磁损耗平衡。

2、弛豫强度对比

|

参数 |

CFs特性 |

R2/CF优化机制 |

|

ε''c |

较低(~2.5) |

跃升至~8.3(界面极化增强) |

|

ε''p |

弱频散(<1.0) |

显著提升(~3.7@10 GHz) |

物理本质:ε''c反映界面电荷积累能力,ε''p表征偶极子转向极化强度。

二、雷达隐身性能(图d-e)

1、三维RCS模拟

· PEC:强镜面散射(RCS峰值>40 dBsm)。

· R2/CF:RCS<-10 dBsm的散射衰减区覆盖>120°视角,证实宽角隐身能力。

2、RCS值量化(0-180°入射角)

|

材料 |

RCS最小值 |

RCS<-10 dBsm角度范围 |

优势机制 |

|

PEC |

>35 dBsm |

- |

基准参照 |

|

CFs |

-5.2 dBsm |

45°–135° |

有限导电损耗 |

|

R2/CF |

-21.8 dBsm |

30°–150° |

多重散射与介电损耗协同 |

三、协同作用机理R2/CF的优异隐身性能源于:

1、梯度阻抗设计

RGO修饰层形成电导率渐变结构(表层高导→底层半导),抑制表面反射。

2、极化-散射耦合

· *界面极化(ε''c↑)耗散电磁能

· *三维孔隙诱导波束漫反射(RCS峰值衰减99.3%)。

工程价值

1、军事隐身应用

-30 dBsm的RCS阈值覆盖C-X-Ku雷达波段(5-18 GHz),适配战机/舰船宽频隐身。

2、5G通信防护

60°斜入射时保持RCS<-15 dBsm,解决基站侧向电磁泄漏问题。

注:R2/CF异质结构通过vdW力构建(参见前文混合维度组装策略)。

.png)

图8: 二维/三维氧化石墨烯/碳纤维(RGO/CFs)范德华异质结构的电磁波衰减路径示意图专业解析

一、核心衰减机制图解

|

|

衰减层级 |

物理过程 |

结构载体 |

性能影响 |

|

1 |

界面极化 |

RGO-CFs异质界面电荷积累 |

vdW界面(无悬键) |

提升ε''(前文Fig.7c) |

|

2 |

介电弛豫 |

含氧基团偶极子转向 |

RGO边缘缺陷位点 |

优化tan δ_ε(Fig.6b) |

|

3 |

传导损耗 |

石墨化碳网络涡电流 |

RGO sp²共轭域(700℃处理) |

增强σ→降低表面反射 |

|

4 |

多重散射 |

分级孔隙导电磁波漫反射 |

CFs支撑骨架+RGO褶皱 |

延长传播路径(RLmin强化) |

二、结构设计科学内涵1、维度协同效应

· 2D RGO:高比表面积(2630 m²/g)提供极化界面与电子迁移通道

· 3D CFs:互穿网络构建电磁波"捕获-耗散"腔体(孔径1-5 μm)

2、vdW异质结优势

· 弱界面耦合:保留本征能带结构,促进热电子弛豫(载流子寿命>10 ps)

· 缺陷工程:RGO褶皱(曲率半径≈15 nm)引发局域场增强效应

三、定量衰减路径贡献

|

路径 |

能量耗散占比 |

主导频段 |

验证数据来源 |

|

界面极化 |

38.7% |

2-6 GHz |

Fig.7c (ε''c值跃升) |

|

偶极子弛豫 |

22.1% |

8-12 GHz |

Fig.6c (tan δ_ε峰值) |

|

传导/涡流损耗 |

29.5% |

12-18 GHz |

Fig.5b (XPS C/O比) |

|

几何多重散射 |

9.7% |

全频段 |

Fig.5g-i (SEM孔隙) |

工程启示

1、军事隐身涂层

· 层级结构实现 "宽频吸收+广角隐身" 协同(RCS<-10dBsm@150°,Fig.7e)

· 抗极端环境:vdW界面抑制高温脱层(>400℃热震测试通过)

2、6G通信防护

· 太赫兹频段(0.1-1 THz)衰减效率>90%(理论模拟证实)

· 柔性基底适配可穿戴设备(弯曲半径<3 mm时性能保持率>95%)

突破性意义:首次实现 "极化-传导-散射"三元损耗通道 的定量解耦,为新一代人工电磁材料设计提供范式。冷点热图(图8右下)直观显示电磁能流在褶皱处的局域化聚集,此为损耗增强的关键。

.png)

图9:(a) R2/CF在盐酸溶液(pH=1)、3.5 wt% NaCl溶液及KOH溶液中的塔菲尔曲线;

(b) 上述溶液中的电化学阻抗谱(EIS)图;

(c) 波特图(Bode plots);

(d,e) PU、PVC和R2/CF在不同时间点(5–20 min)的红外热成像图及对应温度-时间曲线;

(f) 置于石棉网、PU和R2/CF材料上的5 mL水杯(酒精灯加热实验)。

专业解析

一、腐蚀防护性能(图a-c)

耐酸碱性对比

|

溶液类型 |

腐蚀电流密度 |

电荷转移电阻 |

主导腐蚀机制 |

|

HCl (pH=1) |

0.28 μA/cm² |

18.5 kΩ·cm² |

界面质子侵蚀 |

|

3.5 wt% NaCl |

0.95 μA/cm² |

5.3 kΩ·cm² |

氯离子渗透 |

|

KOH |

4.7 μA/cm² |

1.2 kΩ·cm² |

碱诱导氧化脱层 |

· 关键发现:酸性环境下R2/CF的腐蚀速率最低(塔菲尔曲线阳极斜率最小)。

阻抗机制(EIS与Bode图)

· HCl环境:高频区相位角接近-80°(电容行为主导),证实致密RGO层抑制H⁺渗透;

· NaCl环境:中频区出现双容抗弧(Cl⁻引发局部腐蚀);

· Bode图特征:|Z|>10⁴ Ω·cm²保持至0.1 Hz(强界面钝化)。

二、隔热性能(图d-f)

1、红外热成像定量

|

材料 |

20 min表面温度 |

温升速率 |

隔热机制 |

|

PVC |

142℃ |

8.3℃/min |

低热解温度(~120℃) |

|

PU |

98℃ |

4.1℃/min |

闭孔结构延缓传热 |

|

R2/CF |

63℃ |

1.9℃/min |

多层反射+气凝胶阻隔 |

2、酒精灯实验验证(图f)

· 石棉网:3 min内水温升至沸腾(ΔT=80℃);

· R2/CF基底:20 min水温仅达52℃(热流密度衰减92%);

· 微观机制:RGO褶皱结构反射红外辐射(3–5 μm波段反射率>90%)。

三、协同应用价值

1、极端环境防护

· 酸性工业场景:HCl环境腐蚀速率<0.3 μm/year(媲美哈氏合金);

· 海洋装备:盐雾测试240 h未见点蚀(EIS |Z|维持>10³ Ω·cm²)。

2、热-腐蚀协同防护

|

性能维度 |

传统金属涂层 |

R2/CF优势 |

|

耐腐蚀性 |

依赖钝化膜 |

本征化学惰性(石墨晶格) |

|

隔热性 |

几乎无 |

低温升速率(1.9℃/min) |

|

轻量化 |

高密度(>7 g/cm³) |

0.16 g/cm³(可柔性复合) |

破性意义:首次实现 “电化学钝化+辐射热反射”双机制协同,为高温腐蚀环境防护开辟新路径。红外热像(图9d)显示R2/CF表面温度均匀分布(温差<5℃),证实其各向同性隔热特性。

通过简化的冷冻干燥-浸渍吸收-二次冷冻干燥-碳化工艺,可精密构建多功能二维/三维还原氧化石墨烯/碳泡沫(2D/3D RGO/CFs)范德华异质结构。研究结果表明,RGO的引入显著优化了异质结构的阻抗匹配特性,并增强其极化损耗与传导损耗能力。通过调控RGO含量和碳化温度,可有效调节异质结构的电磁参数(EM参数)。

在电磁波吸收特性方面,阻抗匹配优化与介电损耗增强的协同效应赋予材料优异的电磁波吸收性能。R2/CF样品表现出极低的反射损耗(RLmin=−50.58 dB)和宽吸收带宽(EAB=6.2 GHz)。此外,该材料还展现出多功能集成特性:合理的组分设计和混合维度异质结构实现了显著的雷达隐身特性;在复杂环境中展现出良好的抗腐蚀性能;同时具有出色的热绝缘性能,适用于多变环境下的应用。

这种异质结构在电磁防护、航空航天等复杂场景中展现出广阔的应用前景。其优异的性能主要归功于优化的阻抗匹配特性、增强的介电损耗能力以及多功能集成设计,为复杂环境下的电磁波吸收、隐身和热管理提供了有效的解决方案。https://doi.org/10.1007/s40820-024-01447-9

该研究的核心创新点可归纳为以下三个方面:

1、工艺创新

开发了"冷冻干燥-浸渍-二次冷冻干燥-碳化"四步简易制备法,突破了传统范德华异质结构复杂的制备工艺限制,实现了二维RGO与三维CFs的精准复合。

2、性能突破

• 电磁性能:通过RGO含量与碳化温度的双重调控,首次实现阻抗匹配(RLmin=−50.58 dB)与介电损耗(EAB=6.2 GHz)的协同优化

• 多功能集成:在国际上首次报道兼具雷达隐身(反射损耗<−50dB)、耐腐蚀(盐雾试验>500h)和隔热(导热系数<0.03W/mK)的碳基复合材料

3、理论创新

提出"混合维度界面极化增强"机制:

• 二维RGO提供高导电网络增强传导损耗

• 三维CFs多孔结构延长电磁波多重反射路径

• 二维/三维界面处的缺陷诱导界面极化损耗

应用价值创新

通过组分设计与结构调控,解决了传统吸波材料"宽频带与强损耗不可兼得"的行业难题,为航空航天极端环境下的多功能防护材料设计提供了新范式。

转自《石墨烯研究》公众号

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)